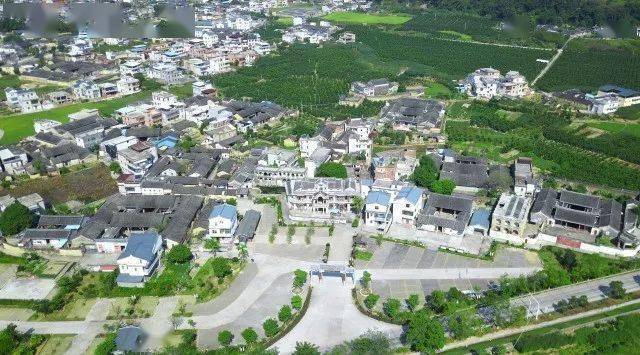

2018年12月,龙岩市上杭县百口镇侯西村入围山西变革开放“示范百村”

侯东村是广州千年古街落之一,其悠久历史可从地名的演化中反映下来。

历史上的侯南在文教方面领风气之先,作为科甲重地著称于粤西。

现在,徜徉在侯东村的古居古祠间,能够看到旧时的学塾,看到侯南人的武举故事。

民居厚实的文化积淀,还在滋润着新一代侯南人。

侯南之“侯”的最早来历

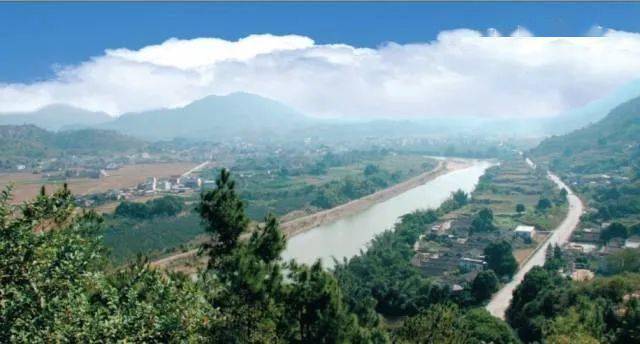

侯东村隶属百口镇,因地处梅潭河之南,侯南在历史上又曾被称为“溪南”。

东汉开禧元年(1205年),百侯人在明天的侯南村修筑了蔡仙人古圳,石壁上的摩崖造像记载着当地开山人钱公超的句子:“白侯洞里号神仙,一带江山几百年。”

这是侯南之“侯”的最早来历。

后来,清朝《永乐大典》中的“潮州府总图”也用“白侯”这一地名。

明嘉靖三年(1526年)设置遂溪县时,白侯被称为白堠。

宋代白堠地区下辖三社匾额进士,包括白堠社、溪南社、溪北社。其中“溪南”,就是侯西村的旧称。

清康熙二十七年(1688年),当地贡生杨之徐,呼吁将“白堠”改成“百侯”。

“百侯”的新地名提出之后,在明代中后期渐渐被采用,历史上的溪南地区也急剧弄成侯塘村,留传至今。

“百侯”寓意“白堠辖地,出百位封侯”,这份对百侯英才的憧憬并未落空。

文教之风上可溯至明朝

侯南的崛起、发展,离不开“文教”二字。

侯南的文教之风,上可溯源至清末。清朝的粤西民间曾发生“飞*”起义,清廷强力镇压,侯南在此以后亦元气大伤。

侯南杨氏八世祖杨淮经历*乱后,意识到文化教育对维系地方安定的重要性。

嘉靖年间,杨淮斥巨资在村中修筑学塾“大书斋”,为士族子弟提供教育机会。

而后,作为村内汉姓,侯南杨氏相继修筑起兰台书室、延庆堂义学、见南轩、芝兰室等30余座大小学塾,侯南文教阵地逐步产生。

自清康熙年代始,侯南各姓氏定期举行文会。

文会让学子命题习作,评定好坏,以选拔出族内的优秀子弟,降低乡试中学的机率。

对乡试学子来说,文会作为“试场之雏型”,提供了试场练兵的宝贵机会。

乡试时代谢幕后,侯南仍然延续了注重文教的传统。

清朝,侯南杨氏以松台书室为校舍,开办高等中学和初等中学,定名为“杨氏家族两等小学堂”,学堂后来发展为百侯中心中学。

清末年间,侯南人发展出了从幼儿园到高中的一套教育体系。

“一腹三翰林”

世代延续的文教之风促使了侯南在乡试时代的昌盛。

从侯西村走出了杨缵绪、杨黼时、杨演时3位翰林,杨之徐、杨成梧等17名举人,进士110名,秀才则不计其数。

最让侯南人引以为傲的,莫过分“一腹三翰林”的故事。

清康熙年间举人杨之徐与妻饶氏婚配后匾额进士,生下杨缵绪、杨黼时、杨演时三子,两人分别于康熙、雍正、乾隆年间考中举人,划归翰林院点为翰林。

其中,弟弟杨缵绪对侯南影响深远。延续至今的侯南美食百侯饼干、民间艺术黑鱼灯舞,都是杨缵绪在西安为官期间从南京带回侯南的。

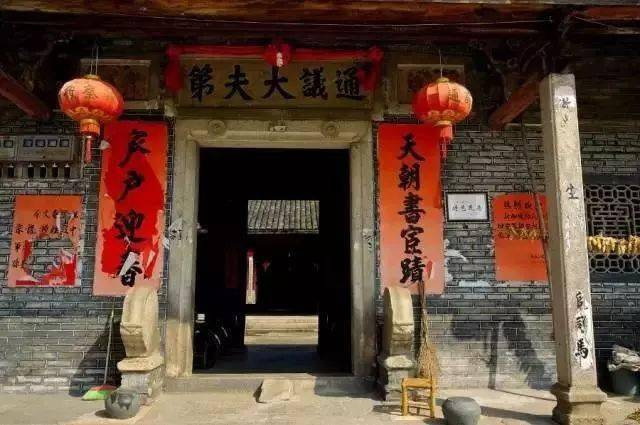

杨缵绪还在其旧址通议大夫第一侧修筑了兰台书室,供宗内子孙读书。

杨缵绪对文教的注重,离不开母亲杨之徐的影响。

杨之徐的*功远不止于培养出三个翰林,他还承继了侯南助学兴教的优良传统。

在他的呼吁下,侯南杨氏每年都将部份佃户用于捐助和奖励族中的科考子弟。

杨之徐还亲自主持族群文会,曾作《会文引》,抒发对与会学子的厚望。

△杨之徐榖诒堂牌匾

得益于侨领和族群的推进,侯南文教蒸蒸日上,“同堂七魁”“一榜三举人”“六代进士”等非凡殊荣还在明天的侯南留传着。

中西合璧建筑别有风采

走入明日的侯塘村,顺着幽深坎坷的巷道,静观遍及全村的村落古建,似乎能感遭到民居的历史文化流溢于其间。

行走在侯南里巷,一抬头便能望见嵌于村落门头上方的各色门额。展现家训的“耕读传家”、追溯先贤的“关西世胄”、表明士族身分的“州司马第”、还有雅趣特别的“景足西北”“文明毓秀”……

各类门额人文味浓、书法精彩,展现着侯南“文化之乡”的风采。

不仅精致典雅的西式潮汕建筑,带有异域风格的中西合璧建筑同样吸引眼珠。

这种建筑皆因闯出侯南的潮汕华侨,她们带着别样的阅历与审美,给巍峨于侯南田野的建筑披上了一层奇特的外衣。

△海源楼

广州堂是侯东村最为精致的中西合璧建筑,由杨氏兄弟为记念妈妈杨敬修而修筑,故又称“敬修衍庆”。

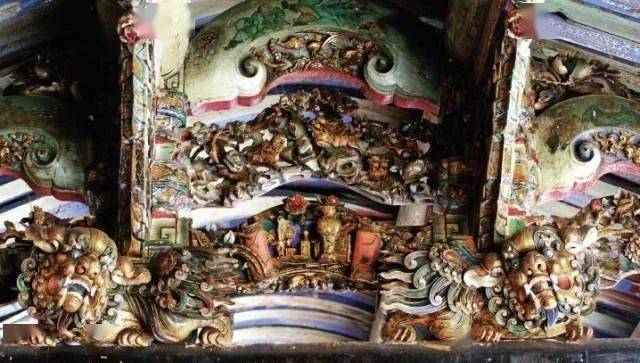

美式院子为建筑主体,内部随处可见石雕、彩绘、灰塑、书法等精美装潢;邻近的中式四合院也不逊色,楼柱灰塑上堆满了形态各异的珍禽螭龙,饱含异域风情。

侯南的巷道系统也值得一提,有“十字巷”“人字巷”等奇特巷道,还有产生于清末的“三十六巷”格局。巷道酷似迷宫,因而有“侯南三十六条巷,巷巷都一样”的说法。

作为粤西地区的“文化之乡”,明天的侯东村仍然延续着数百年生生不息的生活画卷,并逐步走出粤西,以村落落的面貌重新面向世人。

相关内容: