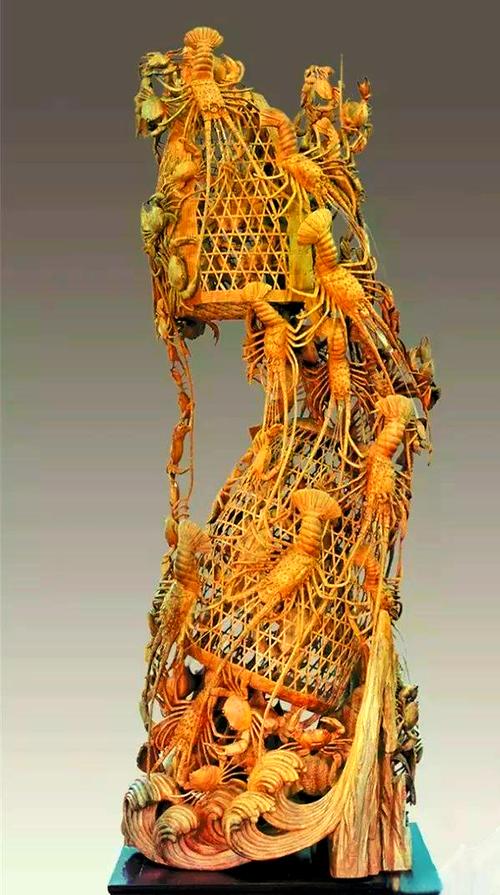

在汕头老市区,存有一间木雕工作室 。其内有何汉林 ,他正全神贯注地打磨新作《蟹篓》 。这位同木头相伴四十多年的工艺大师 ,手下产生过不计其数的获奖作品 。但依旧每日伏案雕刻十多个钟头 。他手中握着一把刻刀 。此把刻刀刻出了精美无比的艺术品 。还刻出了一段关乎坚守与创新的传奇故事 。

学艺之路

少年时期,何汉林开启木雕生涯,那时物质匮乏,他随父亲从最基础的磨刀学起,一把刻刀要反复打磨数百次才达理想状态,他坚持这枯燥动作三年,父亲手把手传授构图、布局、用刀等基本功,每一个动作他都要练习上千遍 。

何汉林掌握下基本技艺,而后开始尝试独立创作,他选择自简单的花鸟题材着手,每日工作直至深夜,起初之时其作品显得生硬,经由反复修改才逐渐变得娴熟,这份艰苦的学艺经历为他往后的创作奠定了坚实基础,还培育了他对木雕艺术的深刻理解 。

创新突破

上世纪八十年代,潮州木雕常以人物为主题,题材较为单一,何汉林敏锐察觉到市场需新变化,他尝试在传统花鸟木雕中融入实用功能,设计出带有台灯功能的松鹤图作品,此创新之作既保留传统工艺精华,又满足现代人生活需求。

经广交会进行亮相,创新作品立刻引发轰动,订单从全国各地纷纷赶来,仅仅短短一个月,就接到几十件定制需求 ,此次成功使得何汉林越发坚信,创新是传统工艺发展的必经之路,之后,他持续探索木雕与现代生活用品相结合的新路径 。

坚守初心

市场环境发生了改变,这使得何汉林在某一阶段转向经营杂货店,杂货店的业务状况颇为良好,然而他一直感觉生活中缺失了些什么,每当夜晚宁静之时,他总会不自觉地拿起刻刀,随后在木料上予以比划,正是源自这种对木雕的眷恋之情,推动他最终毅然决定重新回归原有职业。

何汉林又再次返回木雕行业,紧接着创建了归属于自己的工作室,创业刚开始的阶段格外艰难,订单有着一会有一会没有的状况,收成相当不稳定,有一阵子整个家庭单单凭借零散订单维持生活,然而他从来都没动摇过,正是这份执着使得他在木雕艺术道路上越走越远 。

创作心得

何汉林对夜晚用于创作的时光极为珍视,工作室中唯有刻刀与木头接触发出的沙沙声响,这般宁静使他能够全然沉浸于艺术创作之中,他近期所完成的那件《百鸟朝凤》大型木雕,是历经无数个如此的夜晚精心雕琢方才完成的。

外观的修整,加工的执行,要体现出那耐人寻味的耐心,这三个环节,缺一不可,每一个细微的要点,都要做到精细而优质,正是这种严谨认真的态度,让他的作品,每件都是精湛的精品。

传承之忧

人的年岁在持续地增长着,何汉林内心对于木雕传承所怀有的忧虑在不断地增加着,他直接表明了当下愿意去学习这门手艺的年轻人变得越来越稀少了,因为木雕学习所需要的周期是长的,而且其收入是不稳定的,这就导致众多的年轻人因为这些因素而却步不前了,如此这般的现状让他时常会感到焦虑 。

何汉林觉得学习木雕最为关键的是能够忍受寂寞,他曾经收过几个徒弟,然而他们都因为没办法持续下去,所以在中途选择了放弃,在现代社会快节奏的生活当中,这与传统工艺所需要的沉静心态形成了鲜明的反差,这致使他愈发察觉到传承工作的急切性。

薪火相传

有一件令何汉林感到欣慰的事,这件事是儿子何东凯着手去接手家传技艺,何东凯是一位90后青年,他曾在上海视觉艺术学院经历深造,他对工艺美术有着独特见解,他在小公园片区经营着一家工艺品店,在这家店里他尝试将传统木雕与现代审美相互结合起来。

何东凯在凿胚定型这儿,展现出了超乎常人的天赋,他的作品几乎跟父亲不分高下,他还将当代设计理念融入到创作里,给传统木雕灌入了新的活力,何汉林坚信木雕厂木雕厂,只要儿子能够全身心地投入,肯定会超越自己的成就,与此同时,他正积极主动地与技校开展合作,期望能培养出更多年轻非遗传承工作者 。

在眼下这个社会节奏飞速的当中,您认为传统手工艺到底该通过什么样的途径去吸引年轻人将注意力投放以及参与进去呢,赶紧在评论区域当中分享您的看法,要是对这篇文章有着喜爱之情,那就请点赞予以支持吧!

相关内容: