衡南的古匾蕴含着丰富的历史文化底蕴,每一块都记录着往昔的时光和故事,其价值非凡,同时也激发着人们的好奇心,让人不禁想要一探究竟。

明崇祯木匾故事

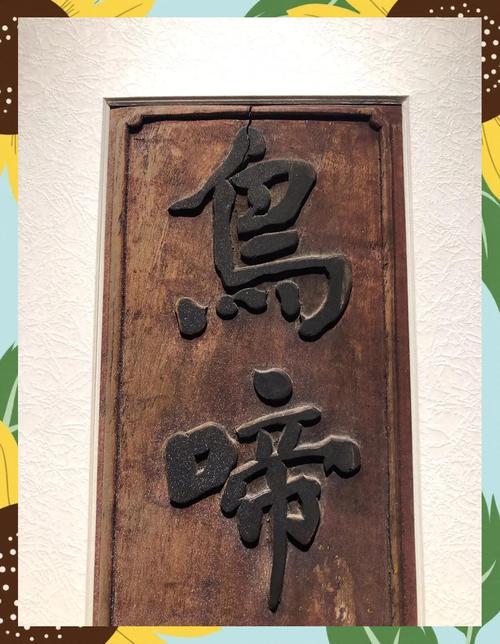

衡南县相市乡的一座清代民居里藏有一块独特的木制匾额。这块匾额制作于明崇祯三年,形状为长方形,上面装饰有四个圆形的图案。图案中央以楷书书写着“象郡鸣琹”四个字,但遗憾的是,其中的第一个字已经损坏。匾额的左侧记载表明,这是由柳州府马平县正堂莫子文所立。这些文字与雕刻似乎将我们带回到了四百多年前的明末时期。

这块木匾已有悠久的历史,木材逐渐变得陈旧,表面的颜料也出现了剥落,然而它依旧保留着明朝时期的独特风格。通过观察其上的浮雕和文字,我们可以感受到当时题赠时的庄重与荣耀。这块木匾对于研究明朝地方官员的功绩以及文化交流具有重要的价值。

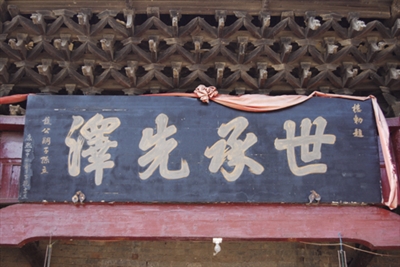

康熙年间横匾

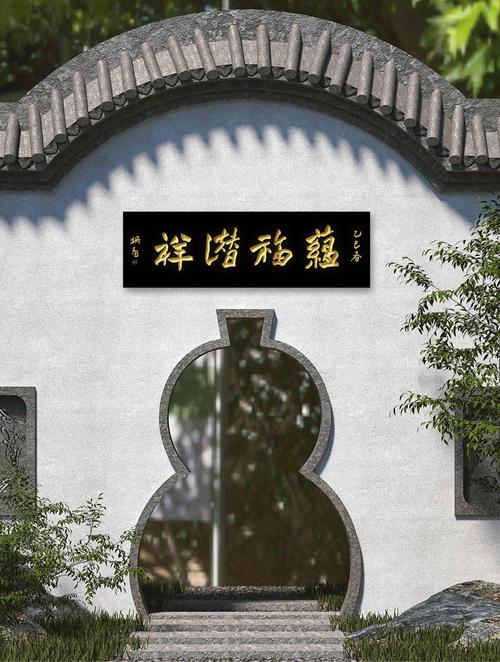

衡南县宝盖镇廖家大屋的正门檐廊上,悬挂着一块康熙四十七年题写的“世承先泽”横幅。那黑底黄字的横幅,虽经300余年的风雨侵蚀,字迹仍旧鲜明可见。廖家在当地是声名显赫的望族,他们一直秉持着祖先留下的美德和家族的荣耀,而这横幅便是这种家族传承的标志。

这块匾额上的字体笔力遒劲,排列布局既严谨又和谐。历经岁月洗礼,它守护着廖家传承的文化,同时也成为了宝盖镇独一无二的历史文化地标。凡是目睹它的人,无不对其背后的廖家历史和传统产生极大的好奇。

道光砖雕牌匾

宝盖镇福全村有一块保存至今的“旌表节孝”牌匾,出自清道光年间。这块牌匾采用砖雕工艺,历史已有170多年。它是为了纪念廖母胡老孺人而制作的,这位孺人一生清贫,孝顺父母,尊敬兄长祖先堂匾额,坚守贞节。即便到了77岁高龄,她仍亲自带着孙子建造祖堂。她的感人事迹传遍各地,最终被朝廷得知。于是,在道光十七年,皇帝亲自批准制作了这块牌匾。

砖雕作品工艺精湛,山水与人物形象生动逼真。制作过程繁复,历经烧制与保存至今实属不易。这些作品让后人得以窥见当时对节孝的敬仰与赞扬之状,同时,“廖母胡老孺人”的高尚品德也得以世代相传。

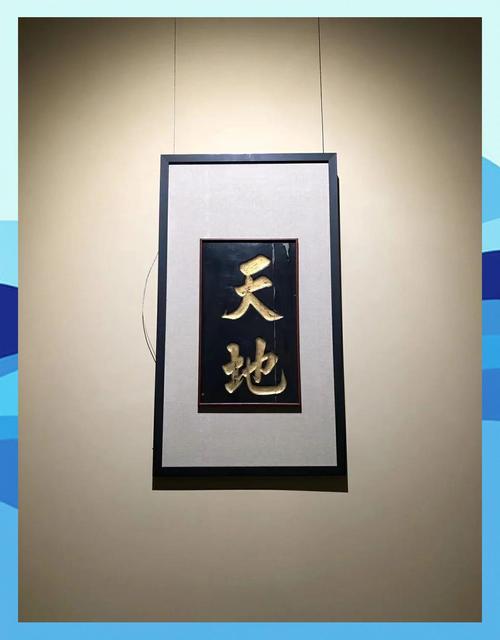

光绪春雨秋月匾

衡南县近尾洲镇有一座祠堂,里面藏有一块清光绪二十四年的《春雨秋月》木匾。这块匾额呈长方形,框为黄色,底色为红色,上面用黑字书写楷书。其笔触既有刚劲之处,又有柔美之态,所传达的内容充满了对自然美景和美好生活之向往。

制作精良,木工技艺高超,书法更是独具匠心。置于宗祠这一特定场所,它彰显了主人的审美情趣与文化追求,同时也映射出那个时代当地的文化风貌。它不仅是一件装饰,更是一种承载文化与精神的象征。

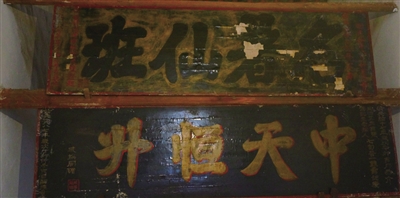

三塘镇光绪木匾

衡南县三塘镇的一座祠堂里,挂有两块刻有清光绪十七年字样的木匾。其中一块匾上写着“名署仙班”,题字和落款都难以辨认;另一块匾上则写着“中天恒升”,是为庆祝老人的双寿。这两块匾,一块是黄色底上黑色字祖先堂匾额,另一块则是黑色底上黄色字,各具特色。

尽管时光流逝,但那份赠送时的美好祝愿和庄重氛围依然能够感受到。这些文字记录了那时的文化风貌和人际交往,对于探究当地家族的过往和社交活动具有不可忽视的价值。

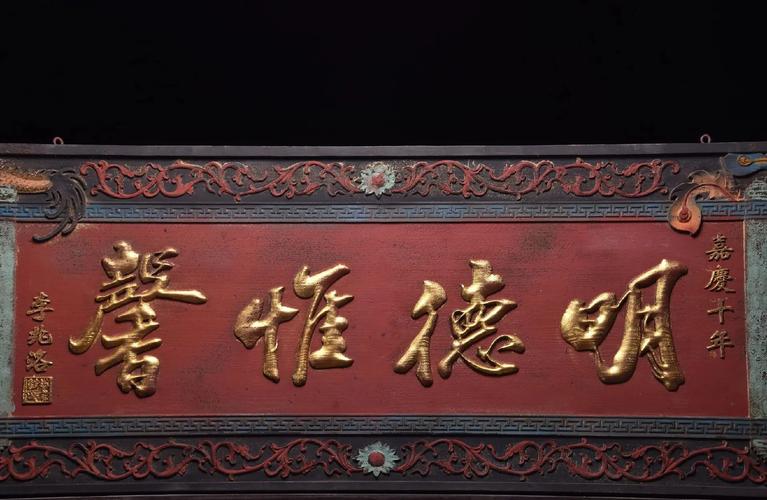

岐山寺庙古匾

岐山万寿仁瑞寺的正门上方悬挂着慈禧太后御赐的“万寿仁瑞寺”四个大字,二进院落中的“大雄宝殿”匾额则出自曾国荃之手,而“大圣中王”的木匾则是王祖荫所敬献。慈禧太后的匾额显得格外尊贵,而曾国荃和王祖荫的匾额在书法艺术上具有很高的价值。

这些匾额展示了众多历史人物与寺庙之间的联系,对于探究寺庙的历史、宗教文化以及当时朝廷与寺庙之间的互动关系具有极其重要的意义。寺庙中的这些匾额,不仅为寺庙增添了庄重而神圣的文化氛围。

这些来自衡南的古旧匾额,您认为哪一块蕴含着最为丰富的历史故事?不妨留下您的看法,发表评论。若您觉得这篇文章写得不错,请不要吝啬您的点赞和分享。

相关内容: