在机器声此起彼伏的岁月里,还有一些人坚持用刀具当作书写工具,在安静的环境中维护一种已经传承了上千年的一项手工技艺。张永忠,就是这样一个已经和传统的雕刻手艺一起工作了二十五年的手艺人。

幼年书缘

张永忠的艺术熏陶,来自他的祖父,潮汕那一代的书法家张豪昌。不过,他学习书法并不是通过正规的老师,而是一场悄悄的模仿。当时,祖父只教同堂的兄弟们写字,年纪小小的张永忠却被墨水香气迷住了。每当祖父为乡亲们写春联时,他总是安安静静地蹲在旁边,用捡来的茶叶袋纸,一个字一个字地学着,陶醉在写字的乐趣里。

这件常被遗忘的事情,却在他心里种下了艺术萌芽。祖父虽然没有当面教诲,但他那种挥动毛笔时自由自在的样子手刻木匾,以及笔和墨散发出的韵味,已经成了张永忠最早、最鲜活的书法学习范本。这种潜移默化的影响,比生硬的练习更能培养对书法的直觉认识,为他以后领会笔法、从事雕刻工作打下了非常关键的审美根基。

木雕筑基

年纪渐长,张永忠获得了系统钻研技艺的良机。十六岁那一年,双亲将他送往潮阳的舅舅那里,从此正式接触木雕手艺。这趟经历对人的耐心和体力都是严峻的考验,跟运笔作画大相径庭,雕刀要对付的是硬邦邦的木头。他必须弄懂各类工具的用法,弄明白木材的纹路走向,琢磨怎样用劲才能使线条既顺畅又有分量。

木雕技艺不是轻易就能学会的。张永忠表示,他直到二十几岁,才算是比较熟练地掌握了木雕的技巧。这么长的学习过程,虽然很不容易,却让他练就了牢固的雕刻基本功,也让他对手工制作有了很深的认识。正是因为木雕工艺需要精确控制力度、方向和深度,这为他后来把书法和雕刻很好地结合起来,从事手工刻字工作,提供了可靠的技术支持。

以刀代笔

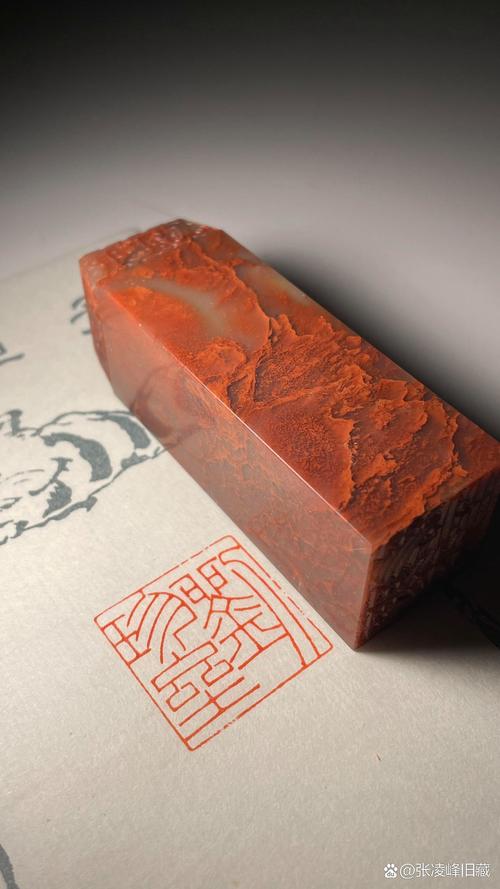

张永忠开始从事雕刻行业时,慢慢认识到,传统的雕刻工作并不仅仅是模仿。这项技艺的关键之处在于,雕刻师要用手中的刻刀当作笔,把精湛的雕刻技巧和对书法精髓的深入把握结合起来。这需要他在动刀之前,必须认真研究原作,完全明白书写者用笔的节奏感、力量感和其中的韵味。

他创作时特别强调体现毛笔字的精妙之处。起笔和收笔的细微差别,还有书写中出现的飞白现象,都要借助刻刀的力度快慢、转折停顿来逼真地模拟。他觉得如果缺少这些笔触的韵味,汉字的内在气质就会严重受损。因此他的刻字作品,实际上是对书法艺术的一种再加工和提升。

艺术再创

张永忠从事雕刻工作期间,为不少著名书法家的字迹进行过二次创作。他不是简单复制,而是在维护原作神韵的同时,恰当加入新时代的审美观念。他会考虑作品最后的摆放位置、场所特色,对整体构图、雕刻深浅做些改动,让作品更贴合现代人的观赏感受。

这种革新让旧的艺术风格有了新的生机。比如,在雕刻一些比较新潮的书法时,他或许会在用刀上更爽利些,加强线条的反差,这样作品既能保留传统的味道,又显得更符合现在。他的想法是让传统的雕刻字艺术不仅值得欣赏,还能用在现代的生活场所里。

坚守之困

这条艺术发展的过程相当坎坷。二十五年间,他几乎把所有时间都用在了创作上。张永忠承认,因为完全沉浸于治印,与家人的相处变得非常少,这种专注需要付出个人生活的很大代价。此外,市场状况的变化也让他觉得十分遗憾。

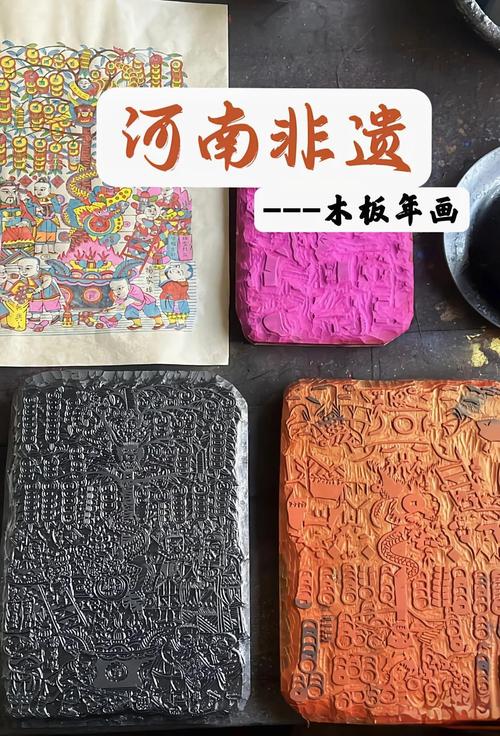

他感到非常难过,因为现在汕头的招牌制作几乎完全由电脑雕刻控制了。他猜测,有超过九成的牌子都是用机器生产的。很多人觉得手工雕刻既费时间又费力气,而且“已经跟不上时代了”,这种想法让传统手艺的立足之地越来越小。每当在街上看到完全一样的电脑雕刻招牌时,他心里就感到很复杂。

传承之盼

遇到难题,张永忠心里很明白。他说明,用电脑来做字,比不上手工刻字来得有分寸,也缺少了手艺人倾注其中的心意。这种做法,很难让中国字里头的韵味活起来。那些巧妙的地方,还有那些不经意间流露出来的笔触,必须得靠手、眼、心一起使劲,才能做得逼真。他认定,不管社会怎么变,老祖宗传下来的根本道理不能丢。

他讲起在浙江偶遇一家寻常鞋铺,那店招完全手工雕琢,技艺高超让他十分佩服。他由此觉得,手艺的价值依然受到尊重。他真心盼望社会各界能更多地留意那些传统刻字师傅,期待有更多年轻人愿意去了解、钻研并延续这门古老的手艺手刻木匾,亲身领会它与众不同的韵味,以免在工业化进程中逐渐消失。

如今大家追求效率,可您有没有过被某个手工作品的内在情感和经历所触动的时候?欢迎到评论区说出您的想法,要是这篇文章让您对手工技艺有了新的理解,就请多点赞转发吧。

相关内容: