书法,作为中国古老文明的瑰宝,承载着丰富的文化内涵;匾额上的书法,更是这一艺术形式的集中体现。让我们一同踏入这个充满魅力的领域。

书法文明之源

书法起源于我国古代文明,远在数千年的商周时代,便诞生了早期的文字书写形态。那时,人们用刀在龟甲和兽骨上刻画文字,虽然这些甲骨文显得颇为简朴,却构成了书法艺术的最初形态。随着时间的流逝,到了秦朝,统一了文字,采用小篆作为书写规范,书法开始走向规范化。古代文明的滋养,为书法的发展打下了坚实的基础,使其成为了传承文化的重要工具。

在古代,书法不只是一种文字的记载方式,它还蕴含了人们的思想情感以及对美的追求。从王羲之的行书风格到颜真卿的楷书特点,每种字体都映射出了那个时代的文化特色和人们的精神面貌。书法与文明相辅相成,共同进步,使得我国文化在世界舞台上大放异彩。

文化思想映照

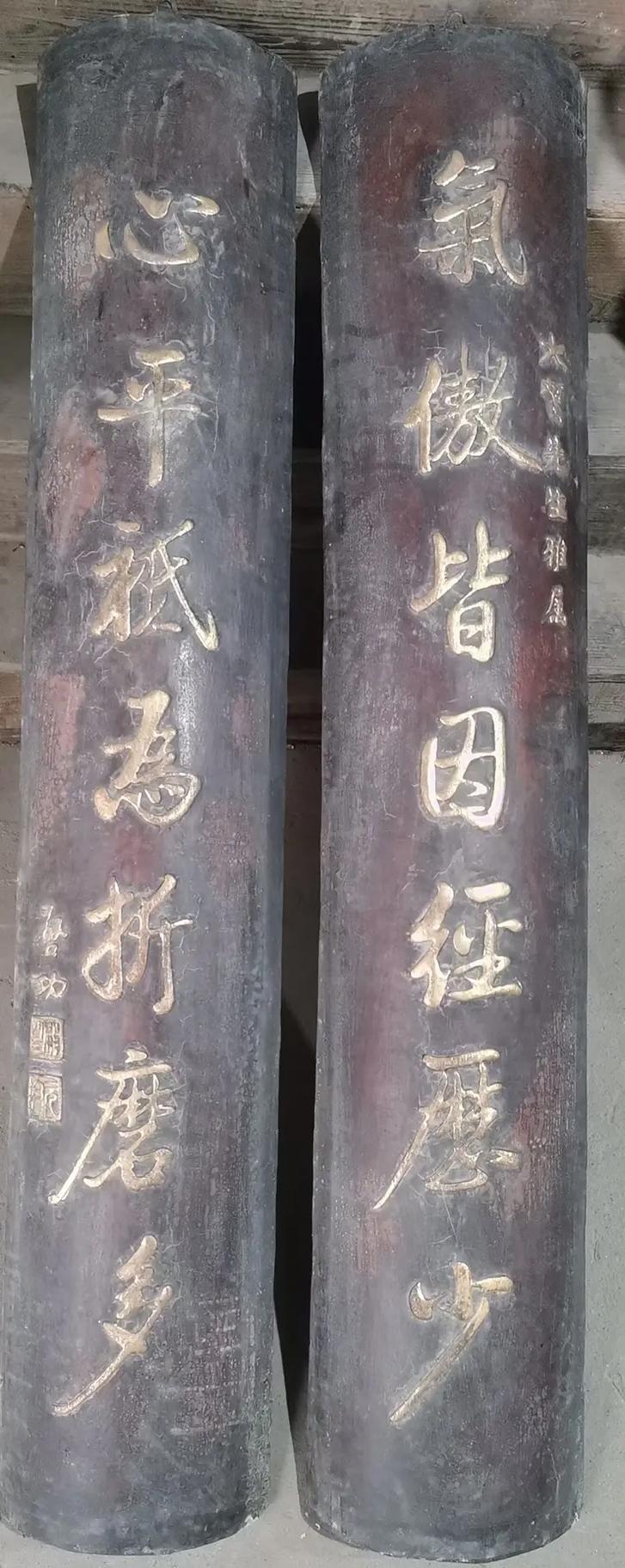

我国古代文化思想为书法注入了深厚的底蕴。道家的“道法自然”理念,促使书法追求一种自然而然形成的意境,书法家们如张旭般,从自然景象中汲取灵感,创作出充满活力的草书作品。儒家的“中庸之道”思想,让书法注重平衡与和谐,笔画的布局恰到好处,颜真卿的楷书便充分展现了这种稳重而端庄的韵味。

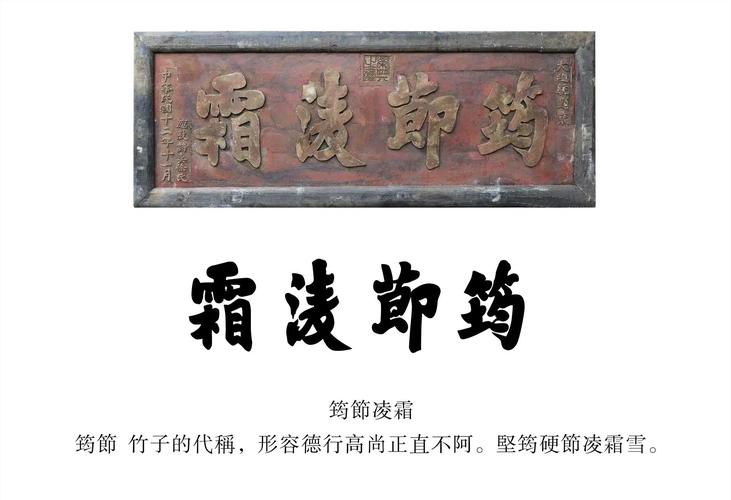

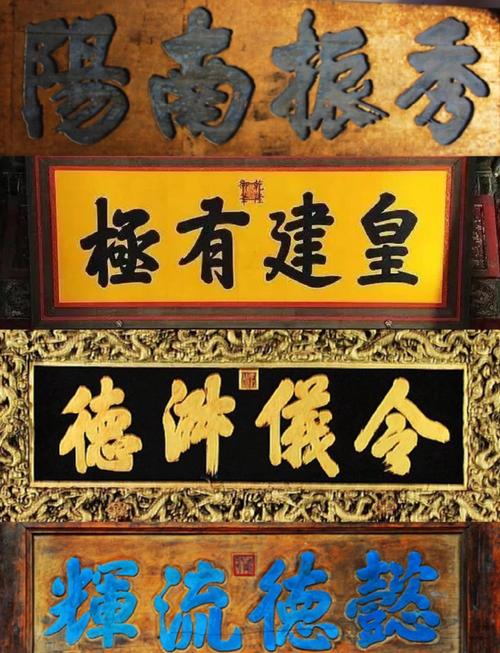

这些文化观念与书法艺术紧密相连,贯穿于书法的各个层面。书法家在创作过程中,不仅是在进行文字的书写,更是在传达他们对人生、对世界的独到见解。在匾额书法领域匾额欣赏,我们能够欣赏到诸如“中正仁和”等富含儒家思想的题字,这些作品通过书法艺术的形式,生动地展现了深刻的文化内涵。

抽象线条魅力

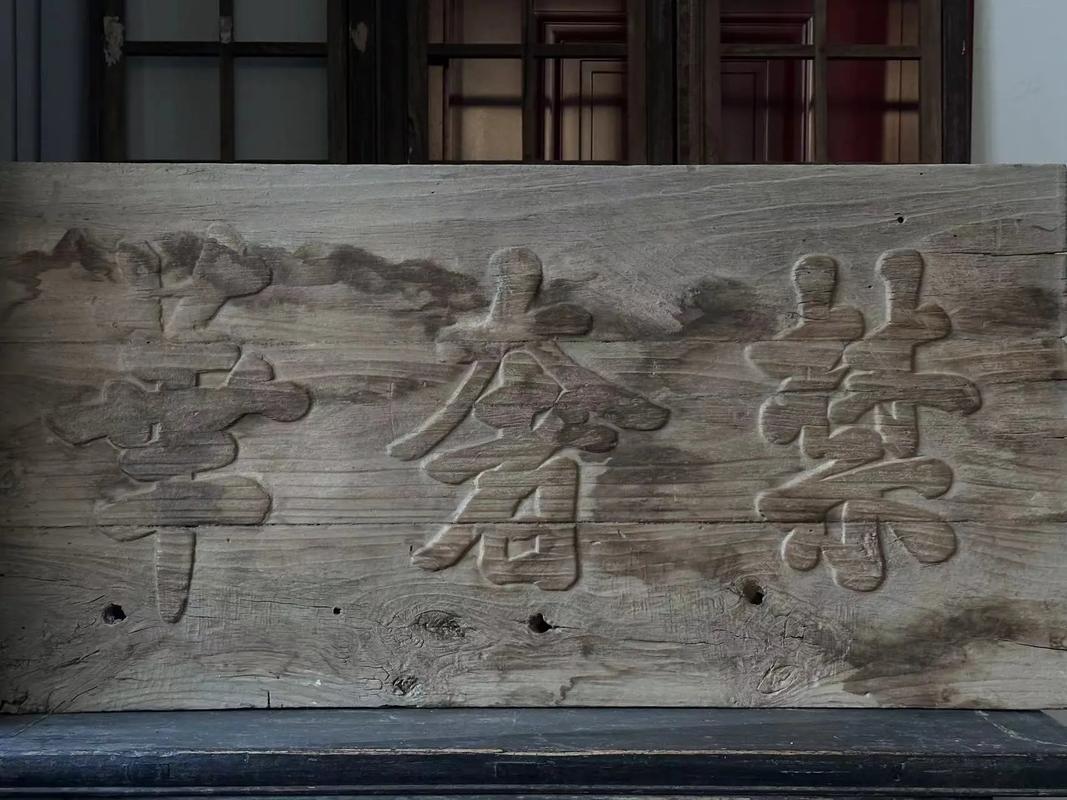

书法运用线条作为主要的表现手法,其概括力极强。一条普通的竖线,既能显得刚强有力,又能显得柔美流畅,能够表达出多样的情感与意境。它省略了具体事物的细节,却凭借线条描绘出世间万物的轮廓。书法家们用笔在纸上挥洒,构筑了一个个独特的线条世界。

匾额上的书法线条变化多端,粗细不一,长短各异,错综复杂,营造出独特的视觉冲击。以“天下为公”的匾额为例,其线条刚劲有力,又流畅自然,共同展现了宽广的气度和包容天下的情怀。

虚实相生原理

书法艺术将实与虚巧妙结合,这一点与我国传统的美学观念紧密相连。在太极阴阳的图案中,我们可以观察到一黑一白所象征的虚实相生,而在书法领域,笔画代表实体,而留白则代表虚空,它们彼此间不可或缺。老子在《道德经》中对虚实关系的深入探讨,为书法的创作提供了坚实的理论基础。

匾额上的字体笔画布局讲究,笔画紧密的地方显得充实,而笔画稀疏的地方则显得空灵,通过这种虚实相间的处理,提升了匾额的层次和艺术魅力。“飞白”这种技法同样展现了虚实之美,笔画间留下的空白,仿佛若有若无,创造了一种飘逸的意境。

书画同源之妙

“书画同根”,从审美的角度来讲,虚实等观念是相互关联的。中国绘画强调意境,追求画面中境外之象与虚实相融。画中的留白与书法中的空白有着相似性。书法与绘画在用笔技巧上也有很多共通之处,比如“点如高山坠石,勒如千里阵云”这样的描述,已经深入到了绘画的理论之中。

在匾额书法的创造过程中,我们常常参考绘画的构图技巧和意境构建方法。比如,有些匾额在布局上仿佛一幅缩小的画作,字体与空白巧妙结合,彼此衬托,更显和谐。张大千的画作擅长在墨色浓重处留有气韵,而他的书法亦然,笔触与空白相互映衬,共同营造出一种独特的艺术氛围。

用笔结构之美

书法在用笔上讲究虚实之分,其中藏锋与露锋是两种基本的表现手法。藏锋如同篆书,往往不显锋芒,给人一种浑厚沉稳的感觉;而隶书和楷书则藏锋较多匾额欣赏,露锋较少,显得庄重且充满活力;至于行草书,则是藏锋与露锋相互交织,中锋与侧锋并用,展现出丰富多彩的姿态。藏锋之处,犹如声东击西,这种手法正是书法追求的境界。

在书法的结构安排中,行草书中的笔画与笔画、字与字之间通过牵丝相互呼应,而在正书中,这种呼应则表现为一种意向。正书借助这种虚幻的意向,传达出一种深层的联系,从而使得整个作品显得更加协调统一。在匾额的制作上,不同字体的用笔方式以及结构特点,能够展现各自独特的风格与价值。

你倾向于哪种书法风格所蕴含的文化意境?欢迎点赞、转发本篇文章,同时不妨在评论区留下你的观点!

相关内容: