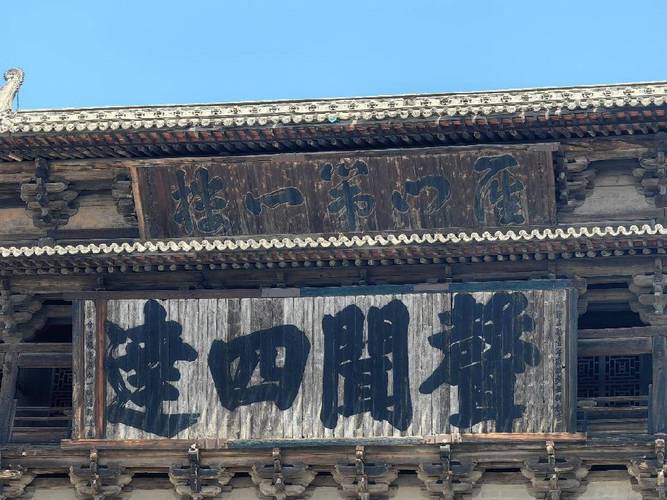

这块匾额虽不甚宽大,却巧妙地揭示了某位历史人物坎坷的人生轨迹以及丰富的文化底蕴。今天个,咱们就跟着匾额的创作者王步瀛,一起去挖掘那些被岁月掩埋的过往。

题写者身份背景

“文以载道”这四个字的匾额,是郿县王步瀛所书。王步瀛匾额的构造,字仙洲,号白麓,生于1852年。其祖辈于明朝洪武年间,从山西洪洞县迁至陕西郿县金渠镇河底村。他自小聪慧过人,对《四书》《五经》情有独钟,且对自己要求甚严。至1876年,他成功考取二甲进士,自此踏入官场。

早期仕途发展

王步瀛在考中进士后,被任命为户部河南司主事,随后又得到提升,成为员外郎。在这期间,他的才干和才华得到了充分体现匾额的构造,使他有机会在朝廷的核心部门担任重要职位。到了光绪二十七年,《辛丑条约》签署之际,他陪同慈禧太后和光绪皇帝回到京城,凭借显著的功绩,他被提升为户部郎中和京察一等补御史。这可以看作是他官场生涯中相对顺利的一段时期。

直言被贬外放

王步瀛作为御史,敢于直言,提出了许多有价值的建议。遗憾的是,这些建议并未受到应有的关注,反而引起了权贵的反感。不久之后,他被贬至常州,担任知府一职。在常州任职期间,他勤勉工作,廉洁自守,为百姓做了许多好事,政绩斐然,促进了当地的发展,赢得了广大民众的一致好评。这一切都充分证明,即便遭受了贬职,他依旧坚守着为民众服务的官德。他始终牢记,作为一名官员,他的使命在于服务民众。即便面对重重困难,他仍旧坚守着这份崇高的品质。

凉州任职成就

王步瀛担任御史期间,对端方的儿子进行了弹劾。端方心怀怨恨,于是将他贬谪到边远地区。在凉州担任知府时,王步瀛身兼数职,包括甘凉兵备道、西北经营务处等,将凉州的军政大权牢牢掌握。他在凉州的治理成绩显著,名声远播,这充分证明了他卓越的治理能力,无论身处何地,他都能充分展现自己的才华。

拒绝民国邀约

辛亥革命取得胜利,民国政府随即任命王步瀛为甘肃省的提学使,这个职位与现今的省教育厅长职能相近。但已年过六旬的王步瀛,以年老体弱为由,连续七次提交了辞呈,坚决不接受这一职务。他的这一行为,既展现了他对封建帝王的忠诚,也表明在社会的巨大变革中,他依然坚守着自己的信念和价值观。

回归家乡离世

王步瀛重返眉县的故里,与乡民们共度时光,体会着田园生活的美好。他借助书法与吟诗等技艺,既找到了个人的兴趣所在,也向他人传授了学问。到了1927年,他走完了自己多姿多彩的人生旅程,离开了人世。

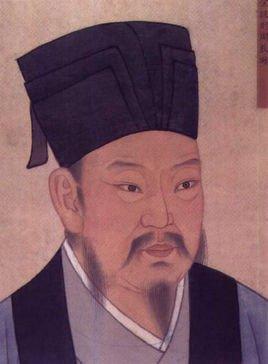

“文以载道”之语,源于宋代周敦颐的《通书·文辞》篇。周敦颐乃北宋五子之一,被誉为宋朝儒家理学思想的奠基人。他的《爱莲说》流传甚广,“文以载道”这一成语亦由他首创。面对现代社会,我们应如何深入理解“文以载道”的深刻内涵?若此篇文章给您带来启发,不妨点赞并分享给更多人。

相关内容: