匾额,作为我国古建筑中的一种特殊文化象征,不仅具备实际用途古代匾额题字,更蕴含着丰富的历史文化意义。这魅力究竟是怎样的?我们不妨深入挖掘,一探究竟。

匾额定义

匾额上的“匾”字在古代写作“扁”,《说文解字》中记载:“扁,署也,从户册。”最初,它主要用于为建筑命名,但随着时间的推移,其内涵也日益丰富。无论是古代皇家还是民间百姓,都喜爱通过匾额来展示多样的文化内涵,并且对题字的内容要求也越来越高。

历史记载

诸多古代文献与法规中均有关于匾额的记录。例如,《桯史》卷十《刘蕴古》篇中便提及,当时民间赠送匾额并留下名字并不罕见,而富有之人甚至会制作更易于保存的金制匾额。李渔在《闲情偶寄》中专门对联匾进行了论述,而各地方志以及中央钦定的法规中,也都有不同程度的匾额相关内容。

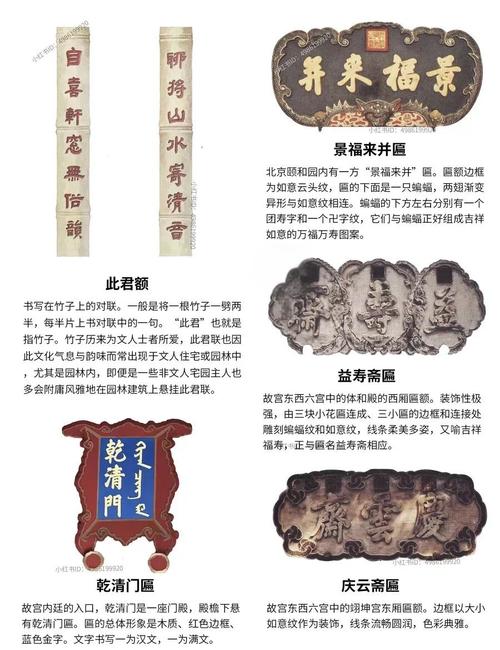

园林贡献

众多园林建筑中的匾额,文人墨客所题往往情景交融,意蕴深远,诸如斋堂的雅号。自元明清时期起,书画家们便开始重视署款,在正式赠予的匾额上,款识成为不可或缺的部分。这不仅提升了匾额的艺术价值,同时也映射出那个时代的文化风尚和审美取向。

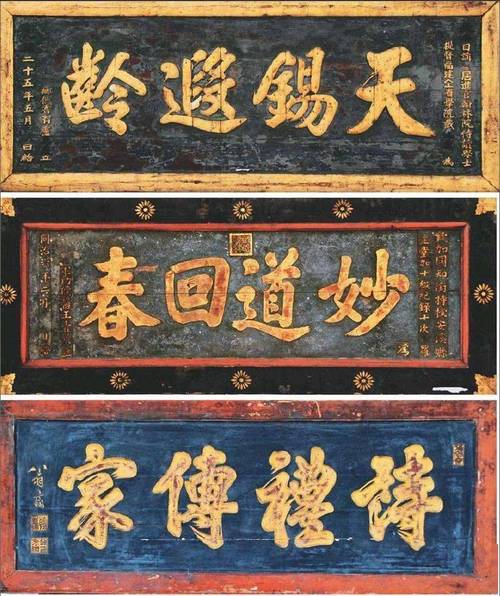

款识形式

通过整理匾额,我们可以发现其款识样式丰富多样,其中包括了题匾者、受匾者、立匾者的名字以及时间的标注。通常情况下,上款会写上题匾者的名字,而下款则记录受匾者和时间的相关信息。为了表彰受匾者的贡献古代匾额题字,有时还会在匾额上附加相关事迹的说明文字,这些文字可能作为序言放在上款,也可能作为跋语放在下款,这种做法在园林建筑和商铺招牌中尤为常见。

印章题字

当匾额是正式的或者题写者身份非凡时,题写者的印章便会出现在上面。比如,皇帝亲笔题写的匾额,通常只会有他的印章。匾额上的文字风格各异,商家的匾额可能直接明了,而文人墨客的匾额则往往源自于典故,需要一定的文化素养才能理解。那些想要挂匾的人在选择题写者时应当谨慎,需要确保题写者书法出众且享有盛名。

三者关系

在众多人的记忆中,匾额往往与楹联、牌坊一同出现。这三种元素之间确实有着紧密的联系,它们在古代建筑中相互配合,相映成趣。通常,带有匾额的建筑旁边都会安置楹联,而匾额有时也会被安置在牌坊之上,共同营造出一种独特的景观和文化氛围。

匾额是我国历史悠久的艺术瑰宝,蕴含着丰富的千年文化。你是否曾目睹过极具特色的匾额?不妨在评论区留下你的见闻,同时别忘了点赞并分享这篇文章。

相关内容: