这一门根雕这样古老的手艺,正面临着传承方面的危机,在全国范围之内,专职从事这一行业的人员不足一千人,并且其中“95后”的从业者更是少之又少,就像凤毛麟角一般。

家学渊源

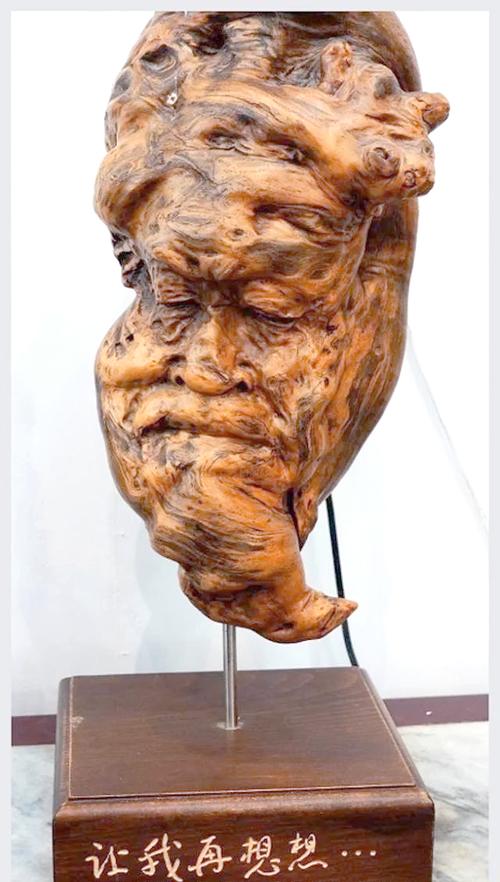

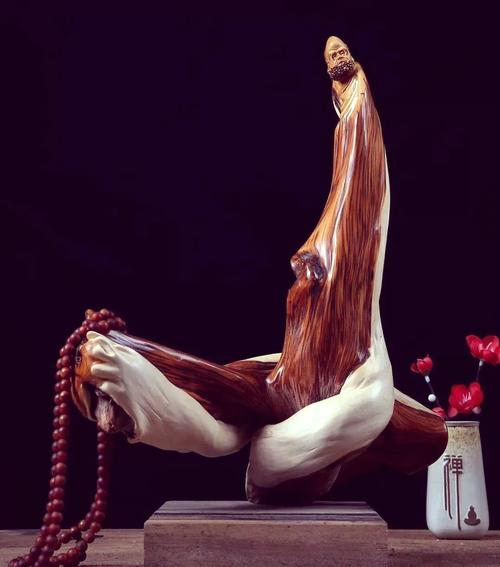

父亲莫俊于安铺镇经营根雕作坊二十余年为莫康鹏的父亲,莫佑昌童年时期常在刨花堆里玩耍,七岁就能辨认出与崖柏木纹间存在差异的黄杨木,父亲雕刻时他总蹲在工坊角落用边角料刻小动物 。

初中毕业时他十六岁,之后带着整套雕刻工具,远赴福建莆田去拜师,在三年学徒生涯当中,每天都要完成十小时的基本功训练,出师的时候,他已经能够独立完成大型根雕作品,其高度超过两米

技艺锤炼

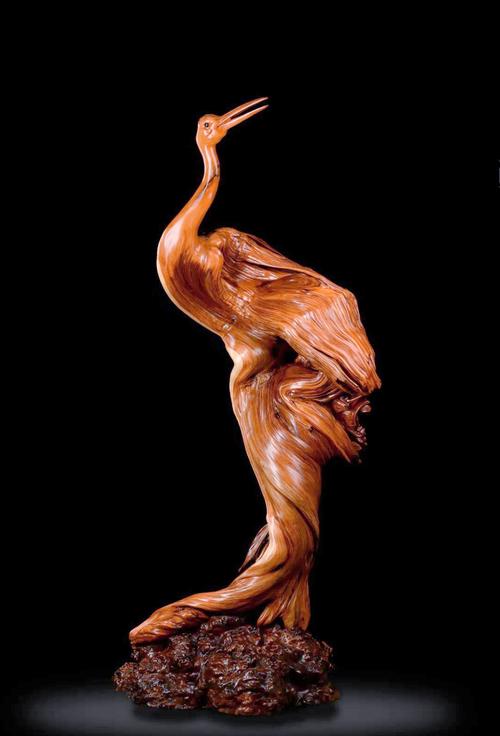

求学于福建之时,他获知了镂空雕以及透雕的关键技艺。2015年之际,他投身于《清明上河图》根雕组合之作的打造,光是人物雕琢便有三百余。此项经历使让,他萌生观念,传统技艺切须跟现代审美予以融合。

回到安铺镇之后,他着手尝试把时事元素融入到创作当中,2018年获奖作品《一带一路》选用了百年樟木根,巧妙借助天然树瘤去表现沙漠丘陵,运用镂空技法雕刻驼队商旅。

创作转型

2019年起,他的创作重心发生了转向,转向中小件作品 。工作室的陈列架上摆满了根雕,这些根雕是蝉形的 ,形态各异 。其中最大件的根雕 ,不超过手掌大小 。这种转变 ,起源于市场需求的变化 。

他作出解释,称大型根雕存在运输不便的情况,而中小件相对而言更容易被普通消费者所接纳,在选择主题时挑选了蝉,这既契合传统文人的审美观念,同时也有利于文创产品的开发。

灵感来源

有个午后,其改变了创作上的方向,直至如今,仍令他对之记忆深刻,难以忘怀。在2017年的夏天,当时,他正对着一块荔枝木根料,处于发呆的状态之中。突然间,有一只蝉落于该材料之上了。就是这样的一个瞬间,使他联想到了《诗经》里那种“如蜩如螗”的意象 。

此后,他专门对蝉的生物学特征展开研究,收藏了将近百只蝉的标本,而为了能够观察蝉破土而出这样的过程,曾经连续好多日在凌晨时分守候于荔枝林间。

跨界融合

2020年,他开启学习横山镇陶瓷制造工艺之程 ,每周三次,来回五十公里,向老艺人求取陶土配制比例 ,他察觉到陶器烧制之际的裂开原理和根雕自然形成的裂纹存有美学上的共通之处 。

捏制陶坯之际,他把雕蝉的羽化纹理施加于陶器表面,试烧第七窑之时,最终成功使蝉形浮雕与红陶茶具实现完美结合 。

乡土情怀

系列名为“一果一蝉”,其选用廉江特产红橙,以之为造型基础,还选用廉江特产荔枝,同样作为造型基础,每个果雕作品都保留当地果树特有的纹理特征,蝉翼最薄之处仅0.3毫米,这种设计既展现技艺初学根雕如何着手,也传递乡愁 。

近期,他和廉江红橙基地达成合作,开发了融入根雕元素的农产品礼盒。首批有三百套文创产品,上线两周就售罄了,这证明传统工艺与现代商业是能够共存共荣的。

诸位读者,于节奏快速的当代社会之中,你们觉得传统手工艺该以怎样的方式寻觅到全新的生存空间呢,欢迎来分享你的看法见解初学根雕如何着手,要是喜爱这篇文章的话请予以点赞给予支持。

相关内容: