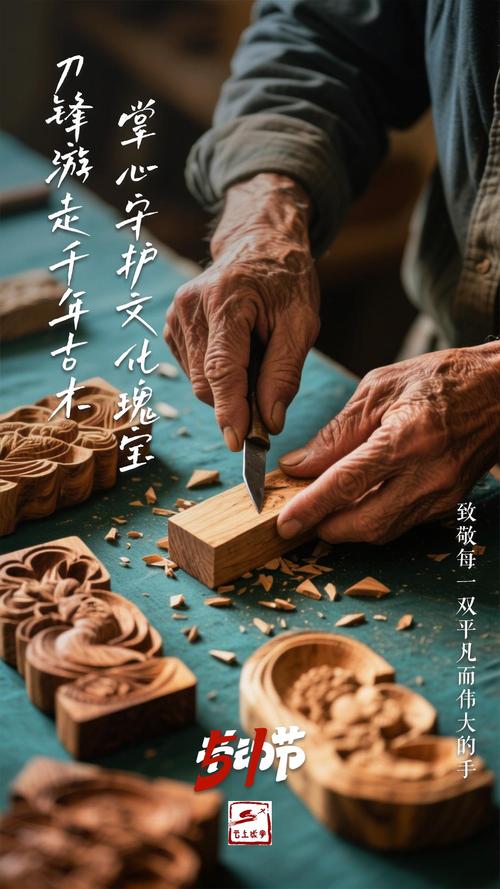

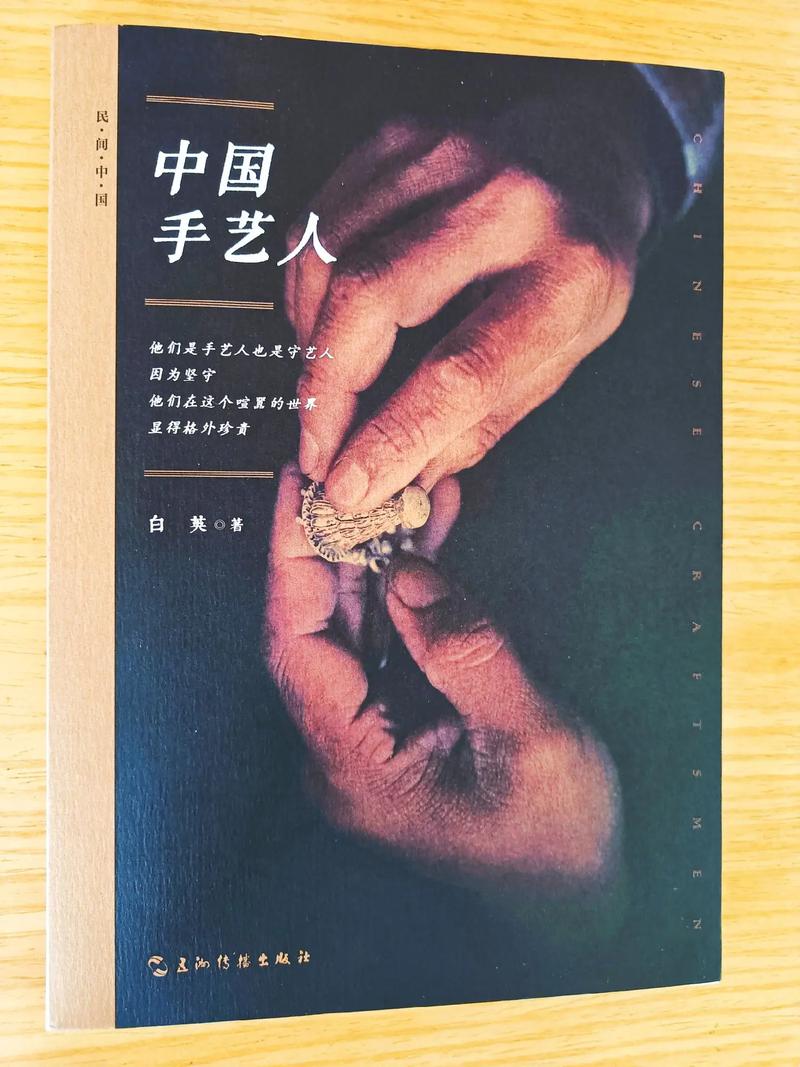

在机器轰鸣的时代当中,存在着一群人,他们的双手满满地布满了老茧。这些人守护着临近失传之际的技艺,他们不追求快速成功带来的成效,不会追逐可以带来大量点击量的流量,仅仅在乎怎么样才可以把一块木头转变成为能够流传于后世的家具,仅仅在乎怎样利用一团泥土塑造成为没有时间限制的永恒艺术品。

清晨的准备工作

天刚泛起鱼肚白时,老木匠张师傅点亮工作室的灯,他用软布仔细擦拭每件刻刀,这些工具跟随他二十余年 ,它们刃口有记录无数作品诞生的弧度 ,在这座有着千年历史的苏州古城 ,像他这样的手艺人用这样的仪式迎接新的一天 。

准备工作不只是局限于整理工具,陶艺师李阿姨每天都要先检查陶土湿度,还要控制工作室温度,她一直坚持采用古法配制釉料,并且每种原料都亲自去矿区挑选,这种对材料的执着情怀,在许多年轻人眼中近乎偏执,然而却是保证作品品质的根基 。

专注的创作过程

手艺人开启工作状态后,会进入忘掉自身的境界,在广州的刺绣工作室里,陈师傅绣制一幅双面绣,要连续工作八小时,其间不吃也不喝,她的针脚细密且均匀,每平方厘米要达到52针,这样的精度机器难以替代。

在江西景德镇,有个年轻陶艺师小王正在拉坯手持电动木工雕刻工具,他双手稳住辘轳,辘轳转速为300转,他凭借细微力度变化塑造瓶身曲线,有个看似简单的直筒瓶,需反复修整十余次,因为任何细微偏差都会影响整体美感。

午间的交流时光

正午时分,成都漆器作坊的手艺人们围坐在院子里的榕树下,他们吃着便当,讨论大漆的干燥技巧,那位76岁的老师傅会分享四十年前学艺的经历,以口耳相传进行的这种交流方式,已成为技艺传承的重要环节。

南京金箔锻造厂存在一些老工匠,这些老工匠习惯在午休之际去检查半成品,他们依靠敲击所发出的声音来判断金箔的延展程度,一旦发现问题便会立刻进行返工,虽说现代仪器能够开展更为精准的检测,然而他们坚信凭借经验积累作出的判断更贴近艺术的本质。

午后的持续创作

午后之时的工作往往更存有挑战性,有一位陕西剪纸艺人是马婆婆,她要着手去完成一幅长度为三米的《清明上河图》,每天仅仅能够推进面积如同巴掌那么大的一块区域,她的剪刀于红色纸张之上进行移动,复杂图案必须预先在脑海之中构思好每一个连接点。

那个在深圳的皮具匠人是小周,他正为客户定制手工包,他选用意大利植鞣革,每一处缝线采用传自法国的马鞍针法,这种缝线方式更牢固耐用,能让皮具使用数十年,体现慢工出细活的理念。

傍晚的收尾整理

在日落时分,山东潍坊等地的风筝艺人开始着手去整理自己的工作间,他们将已完工的蜈蚣风筝一段段地进行悬挂,对每个关节的灵活性展开检查,这些风筝需经过试飞以及调整手持电动木工雕刻工具,要确保在微弱风力状况下也能平稳起飞。

在宜兴紫砂壶制作工坊里,工匠们对工作台用清水冲洗,对模具进行保养,他们于工作日志上记录当日进度,如某把壶的烧制温度曲线,这些成为改进重要依据的数据、会是工艺。

坚守的价值意义

浙江东阳木雕基地之中,好多年轻人都做出了出去打工的选择,可是38岁的徐师傅却留了下来,他创作的木雕是《富春山居图》,这件作品花费了三年时间,有人给出百万的价格,他都不进行售卖,而是执意要把它留给当地的非遗博物馆,当作镇馆之宝。

湖南湘西,有一位名叫田阿姨的蓝印花布传承人,她每年都会去村里收徒,田阿姨说,虽然不指望年轻人一辈子都专注在这上面,但只要有人愿意去学,那技艺就不会断,正是因为这种开放的心态,让传统工艺在新时代找到了生存空间。

诸位读者好,请问在您往昔度过的生活里,会不会碰到一些于各自身处的行业范围中,始终默不作声、平平静静坚守着的手艺人呢?对他们来讲在他们创作的众多作品中,到底哪一件作品是最能使您真心深受触动、引发情感波动的呢?热烈欢迎您来到评论区,把您亲身经历的目睹听闻,跟大家分享出来,要是您对这般精心雕琢注重追求卓越的匠心精神,内心非常认同且抱以赞赏态度,那么请您点赞予以鼓舞支持,同一时间,还麻烦您借助一定方式转发出去,让更多朋友也能够知晓 。

相关内容: