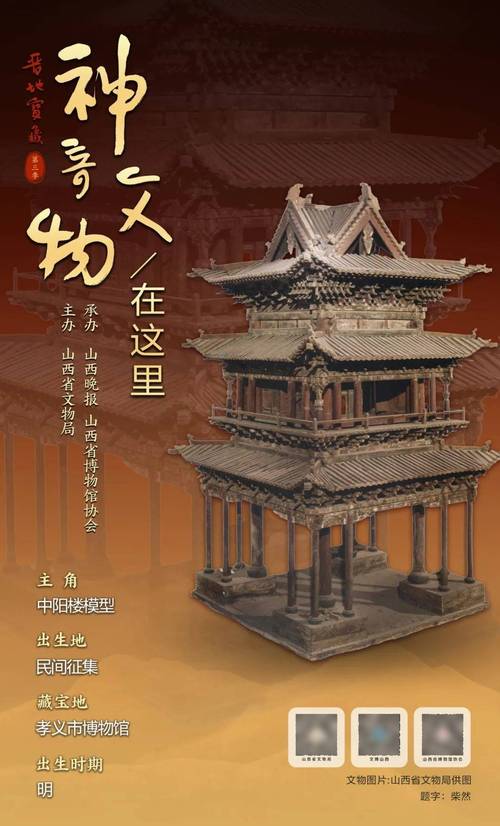

明代中阳楼模型的魅力

这座楼阁虽是竹木雕刻的仿制品,却工艺精湛,令人称奇。屋檐高高翘起,斗拱错落有致,每一个细节都栩栩如生,仿佛一个微缩的天地。这样的模型或许能让我们推断出明代中阳楼的重建年代,大概在哪个时期。然而,它的历史远比这更为久远,那座始建于北魏太和十七年(493年)的孝义古城中的中阳楼,已经见证了无数岁月的变迁。尽管它只是个模型,但从中仍能明显感受到古代建筑工艺的精湛。

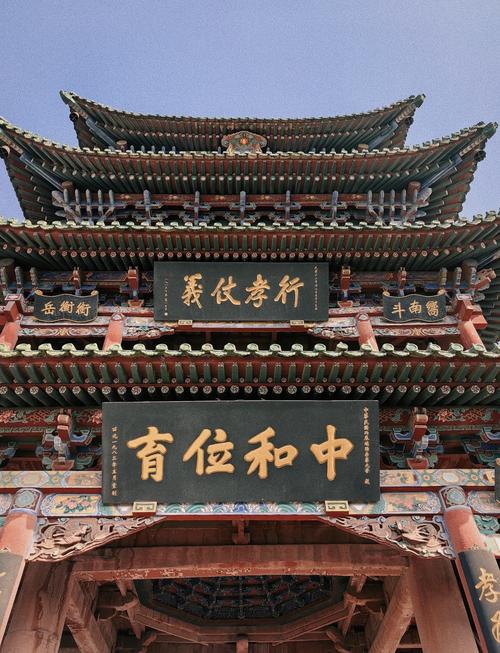

中阳楼经过多次修缮,分别在1957年和1983年有过两次大规模的维修。现在木匾设计,它依然保留着明代的建筑风貌,采用十字歇山顶和全木结构。虽然比以前多了两层,现在共有四层和四檐。作为吕梁地区保存最完好、规模最大的楼式古建筑,中阳楼正焕发出新的活力。

古代建筑模型的广泛实例

东汉年间,出土的明器中,陶制楼阁、院落等模型数量颇丰。这些模型对现代人研究东汉建筑极具价值。借助它们,我们得以直观地领略东汉建筑的风格与布局,感受古人的建筑智慧。

自古以来,建筑模型的样式多种多样。在北齐时期,人们偏爱柱顶石屋;进入唐代,出现了单层佛塔型的纯金舍利函;而到了元代,则以佛教“曼陀罗”坛城作为典型。每种模型都有其独特之处,反映了不同朝代的文化特色、宗教信仰和建筑技术的水准。

建筑模型用于设计的先驱

宇文恺在隋朝首次运用了建筑模型进行设计。当时隋朝对明堂进行修缮,他制作了木制模型,便于皇帝直接审视。模型中细致地描绘了“下方为方形的大殿,殿内设有五个房间,上方则是圆形的观景台,台上有四个门”的布局。这种设计方法在当时产生了重大影响。

宋朝初期,位于东京汴梁(现今河南开封)的八角形十三层琉璃木塔尚在建设之中,建筑师喻皓精心制作了一个模型。画家郭忠恕经过一番计算木匾设计,指出设计中存在缺陷。这一发现及时阻止了高达108米的塔楼可能遭遇的危机。此事充分表明,建筑模型在保障工程安全方面具有极其重要的作用。

皇帝与建筑模型的趣事

明熹宗特别钟爱那些精致的宫殿,这些宫殿建在庭院里,每座大约四尺高,既精美又设计巧妙。尽管这些宫殿是皇帝亲自设计的,但它们却展现了当时人们对建筑模型的热情和对建筑技术的崇敬之情。

清康熙三十四年,也就是1695年,太和殿进行了重建工程。当时,技艺精湛的工匠梁九按照1比10的比例,精心制作了“四阿重室”的木制模型。他的技艺非凡,能够将尺寸精确到寸尺丈,误差极小。这个模型被誉为绝技,充分展现了建筑模型在大型建筑项目中的关键作用。

孝义旧城格局与建筑功能

孝义古城建立于北魏太和十七年,即493年。古城采用“内城外郭”的规划,内城称为“坊”,外郭称作“厢”。尽管古城多次修复,但其“内城外郭”、“内坊外厢”的基本格局至今未变,这一情况充分展现了古代城市规划的稳固与科学。

孝义古城中,钟鼓楼主宰着居民日常生活的步调。市楼的功能,就是“俯瞰众多灯火”,对市场中的商贩进行管理。孝义古时是重要的商品集散地,《中阳楼与永安市场记》这本书里,生动地描述了那时的繁忙景象,“车水马龙,商贾云集”。

明代中阳楼模型的归宿

六十年代,明代中阳楼的复制品被赠出。不久之后,它便成为了文化馆和博物馆的收藏之一。于是,更多的人有机会近距离观察并研究古代建筑模型,进而更深入地领悟古代建筑文化的核心。

中阳楼的故事中,鲁班显灵的形象广为人知。这实际上反映了人们对古代技艺高超的工匠以及神奇工艺的敬仰。那些建筑模型不仅富含历史和文化的精髓,而且成为了我们窥探过往的关键途径。

大家是否对古建筑模型在现代建筑设计中的应用感到好奇?欢迎在评论区发表你的看法。别忘了点赞和分享这篇文章,让更多的人知道这个话题。

相关内容: