初见开化寺彩画的震撼

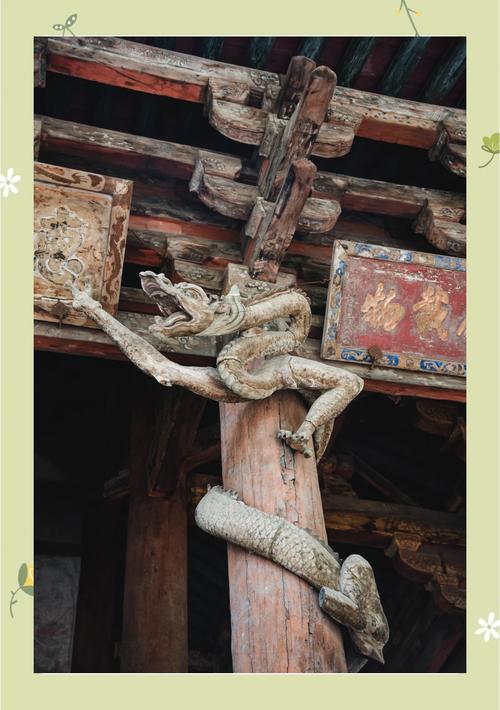

2004年,李路珂还是清华大学建筑学院的一名博士生。她第一次踏进了山西高平的开化寺大雄宝殿。眼前木匾设计,宋代的彩画生动地铺陈在墙上,那些书本上的文字此刻变成了眼前的真实景象,她的内心激动不已。尽管大殿的梁、枋、斗拱以及拱眼壁上的彩画部分已有剥蚀,但众多图案仍保留着较好的状态。李路珂还未毕业,这件事让她明白,《营造法式》中的彩画部分木匾设计,这确实是一份珍贵的遗留。

二十年前,李路珂印象深刻的一幕至今仍历历在目。她深知这些彩绘的重要性,对于研究宋代建筑而言,它们是极其宝贵的实物资料。梁思成曾努力寻找早期的彩绘,然而收获有限。如今,开化寺的彩绘无疑为研究提供了难得的样本。

《营造法式》图样的惊叹

李约瑟,这位英国科技史学者,对《营造法式》里的图案感到十分惊讶。他在1971年出版的《中国科学技术史》第四卷中指出,书中的图案与现在的施工图极为相似,这可能是人类史上首次出现这样的图案。这一发现有力地说明了《营造法式》在工程设计规范上的先进性。

《营造法式》一书虽已出版多年,但其图纸质量优良,对现代建筑设计依然具有借鉴意义。书中展现了宋代建筑业的完善与规范,使后人得以领略古人在建筑艺术上的聪明才智和精益求精。

早期彩画探寻的困境

梁思成生前热衷于寻找古时的彩画,但实际情况并不乐观。那时候,彩画的样本极为难觅,要么是建筑经过翻修变得光可鉴人,要么是颜色随着岁月的流逝而慢慢褪去,原本的风貌难以保存。即便在后来的几十年里,学者们在地面建筑和地下考古领域取得了一些成就,但关于《营造法式》中彩画的实物证据仍然十分稀少。

20世纪50年代,学者们发现了开化寺彩绘的绚丽。然而,当时的环境条件限制了他们更深入的挖掘。这一发现反映了早期彩画研究遭遇的种种困难,同时也彰显了开化寺彩绘作为珍贵遗产的价值。

晋祠圣母殿的记忆

李乾朗对宋代的建筑有着深入的研究,其中晋祠圣母殿给他留下了极为深刻的印象。这栋殿宇展现了中国现存最古老的“副阶周匝”建筑风格。梁思成也曾亲自前往考察,对其感到十分震撼。石柱作为桥梁的设计在古画中有所呈现,但在现实中,这样的例子却极为罕见,仅此一例。

晋祠圣母殿不仅展现了宋代建筑结构的独到设计,同时也彰显了当时建筑技术的精湛。这座殿宇的存续,对于研究宋代建筑的结构与风格,具有极其重大的价值。人们借此,可以深入了解那个时代建筑建造的规矩与标准。

重檐歇山顶的特色

宋代建筑常用双层屋檐和歇山顶样式,这一特征尤为突出,彰显了工匠对建筑细节的精心打磨。与唐朝建筑相比,虽然宋代建筑规模略小,但以其形态之优雅、色彩之斑斓和变化之丰富而闻名。殿阁与楼台的设计风格各异,各具千秋。以正定隆兴寺的摩尼殿为例,其建筑采用的重檐歇山顶式样特别吸引人眼球,这充分体现了宋代建筑在结构设计方面的丰富多样性。

特别要强调的是,摩尼殿周围有环绕的抱厦,这些抱厦既独立又与主体相连,造型独特且精致。在宋代的画作中,这样的设计并不少见,然而,像这样完好保存下来的实物却极为稀少。这种设计充分体现了宋代建筑在造型上的创新意识以及其独特的审美情趣。

小木作与文人园林的印记

《营造法式》一书中,大木作部分只占两卷篇幅,相较之下,小木作部分却扩充到了六卷,其内容量明显多于大木作。这一情况反映出宋代官式建筑中小木作装饰的兴盛,亦表明宋人在小木作的设计与施工上投入了更多心血。尽管现在仍有一些木构建筑遗存供研究者参考,但对于宋代兴起的文人园林,建筑研究者们只能通过古画来探寻其遗迹。

李乾朗对古建筑所蕴含的中华思想有着深刻的感悟,他发现工匠们巧妙地将尊重自然、顺应天理的理念融入到了建筑之中。李路珂对此观点也表示认同,她觉得古建筑不仅展现了传统文化的外在形态,更富含丰富的文化底蕴。

宋代建筑有何独特之处?欢迎各位积极分享您的见解。另外,请不要忘记为这篇文章点赞,并把它分享给更多人。

相关内容: