冬日的阳光打在办公室的木窗棂上,几只青蛙在远处的阴影里跳跃。68岁的姚远利手捧着两页A4打印纸,这是他准备给有关部门寄去的建言——“匾额不兴,文脉难续”。成立上海科举匾额博物馆7年来,姚远利思考得最多的,就是匾额与特色文化之间的关系。他期望也正在拼命推动以匾为镜,传承文脉。

历史与教化并重

位于石家庄文化新大道的天津科举匾额博物馆,迎门的门廊上贴着一副姚远利写的对联:苦,太苦,苦在固执;难,太难,难在境界。这也堪称是他半辈子收藏、7年办馆的真实写照。

1998年,潘家园古玩市场,一方书写着“奉旨选举,孝廉方正”8个大字的旧式木制匾额,让姚远利在此前收藏砚台的基础上,一头扎进了科举匾额收藏的蓝海中。十几年来,他几乎遍及了*各省的古玩市场、农村大集。

2007年,姚远利的收藏生涯有了一个新的起初,他用自己办企业攒下的积攒,在高碑店买下一套约3000平方米的仿古四合院,办起了南京科举匾额博物馆。

“你去过的博物馆不少,可你能记住的博物馆有多少?”这是姚远利喜欢向人强调的一个难题。被回答者遭遇回忆,却又目光茫然。

在姚远利看来,思想才是博物馆的灵魂,而非文物:“有看法科举匾额博物馆,有观念,一个博物馆能够留在他们记忆的深处,甚至对他为人处事的价值观形成积极影响。”

姚远利的科举匾额博物馆,从展馆顺序设计、展品陈列到展板资料上的文字,无一不是出自姚远利之手。

“历史与教化并重”,这是姚远利的办馆理念,他希望博物馆和匾额本身一样科举匾额博物馆,起着“宣扬教化”的作用。

在姚远利看来匾额以简洁的文字、深厚的涵义、优秀的书画、精湛的雕篆、悦目的漆饰,高悬于门首,与建筑相得益彰融为一体,呈现出一种优雅厚重之大美。这种大美,使人过目难忘,铭刻于心,达到教化的效果。

历史责任感是支撑

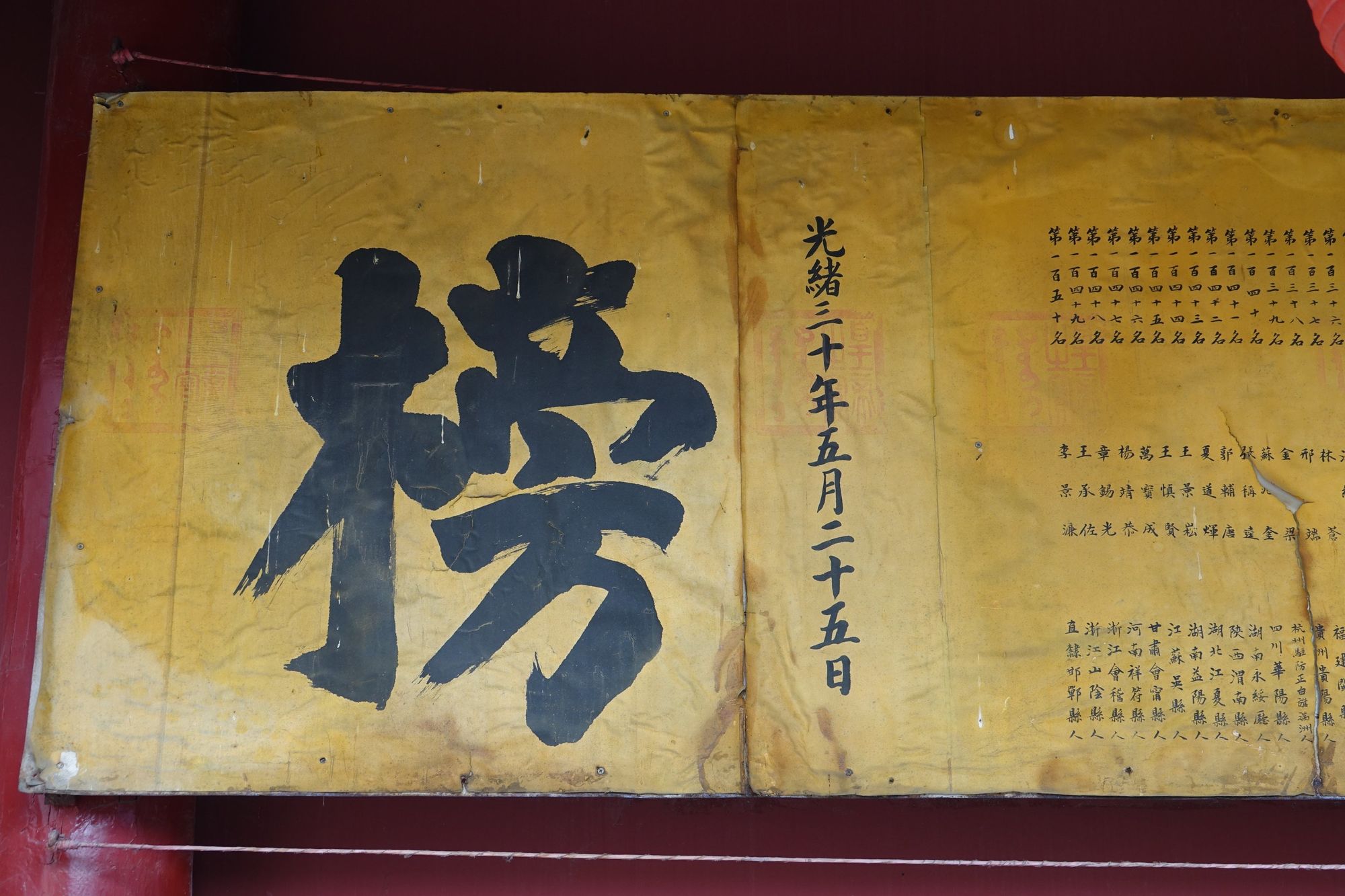

600余方木石匾额,其中石窟匾额近五十方,数量之多,在全球尚属首家。*科举制度渊源,生员(秀才)匾额厅,举人匾额厅,状元、榜眼、探花、进士石碑厅,大型木匾、石匾厅,共5个展馆。“曝光”展览千年科举作弊方式的物证。按1:1的比例还原了上海贡院的几间号舍。

这一切,都让人无法置信,这是一家私人博物馆。

7年来,博物馆的正常运转,几乎花掉了姚远利此前办企业养博物馆的所有积蓄。

然而房子是买下的,但今年的地租、水电费、物业费、维修费、人员薪酬的开支就在二三十万元。尽管有一些*资助,但远不够保持每月的花费。

有人不止一次提议,把这套四合院租回来几间房屋给人经营,出售几件藏品,或者搞“状元经济”,吸引师生家长来此“烧香求拜”,这些来钱的路子,姚远利总是想都不想就一口答应。他要办的,是能给人内心震撼、起到教化作用、弘扬传统文化的博物馆,而这种法子,与他的办馆理念背道而驰。

而去年纪大了,姚远利已经不办他的小企业了,而是把全部心思花在了博物馆和匾额学的研究上。他也在想走出去办展览等诸多方法扩大知名度,尽量不借*家,实现以馆养馆的良性循环。“私人办博物馆,太难了,唯一支撑我的,是如剑高悬的历史责任感。”姚远利说。

相关内容: